自然经济和小农社会的悠久历史,形成了中国厚重的节令习俗,每年农历正月十五的元宵节是最重要的节俗,其寓意影响不在春节下,是穿插中国春节年俗中的最重要节令。按古代历法,正月系农历元月,即新年第一个月圆之夜,故名为“元宵节”。元宵节令寓意一元复始、大地春回。因这一节日有观灯习俗,故又称灯节。宋代以前,元宵节多称“元夜”“元夕”“上元”,宋代以后多称“元宵”。元宵节源于西汉,“汉家常以正月上辛祠太一甘泉,以昏时夜祠,到明而终。……使僮男僮女七十人俱歌。”以期“通于伦理”,但是百姓无知,只能“知音而不知乐”,只有王者之群,所谓“君子”“审声以知音,审音以知乐,审乐以知政,而治道备矣。”(司马迁:《史记·乐书第二》卷二十四)也就是说,汉天子,以后的历代王权拥有者都是为了“治道”,也就是维护他国家名号的一姓政权的初心目的。

正月十五日,汉武帝最先于甘泉宫隆重举办张灯祭祀“太一神”活动。太一神是先秦神话系统的最高神,又称为太阳神,因其崇高,敬奉郑重,汉武帝的祭祀礼于皇家禁苑神秘举行。汉武帝太初元年(公元前104年)“太初历”(又名《甲历》)制定颁行,正月十五确定为重大节日,但相当长时间系独尊天子祈一姓皇权江山之福的垄断祭礼祀日。

元宵节何以成俗?

元宵节的世俗和风俗化,是儒、释、道相互渗透融合一体不断推动的结果,是全社会各阶层不同理解、各族群趋同意向汇聚的结果。小农经济、宗法制度、集权专制三要素的紧密结合,决定了历史上中国社会信从佛教的天然深厚土壤,两汉之际佛教文化的传入,对于元宵节民俗的形成起了重要推助作用。“西域十二月三十日,乃中国正月之望,谓之大神农变月。汉明帝令烧灯,以表佛法大明。”(《岁时广记》卷一〇引《僧史略·汉法本传》)佛教义将火光喻作佛之神威,谓“一灯能破千年暗”,佛之灯火光明可破人世黑暗,除众生烦难,有“无量火焰,照耀无极”之功(《无量寿经》)。据载,佛祖释迦牟尼示现神变、降伏神魔是在西方12月30日,即东土正月十五,为纪念佛祖神变,此日需举行燃灯法会。信奉佛教的东汉明帝亲自到寺院张灯,以示礼佛,并敕令天下寺庙正月十五日燃灯。尔后,历代歌咏元宵节燃灯的诗文不可胜计,晋代傅玄的《朝会赋》描绘正月朝会的灯火:“前三朝之夜中,庭燎晃以舒光。华灯若乎火树,炽百枝之煌煌。”南北朝历史阶段是上元节形成期。梁武帝萧衍笃信佛教,正月十五夜,宫中大张灯火,时人吴均《咏灯》诗中“能方三五夜,桂树月中生”的“三五”是“三五一十五”,即上元月。“昔在凤凰阙,七采莲花茎。陆离看宝帐,烂漫照文屏。檐艳烟光转,氛氲雾里轻。能方三五夜,桂树月中生。”梁简文帝萧纲的《正月八日燃灯诗应令》可为代表:“藕树交无极,花云衣数重。织竹能为象,缚荻巧成龙。落灰然蕊盛,垂油湿画峰。天宫倘若见,灯王愿可逢。”(《梁简文帝文集》)燃灯场面盛大,气派辉煌,明地映天,天宫万神可以望见,“身上燃灯千盏”的“宝灯王”佛尊释迦牟尼也可能被感动得法相人间,施福万民。隋炀帝杨广也不甘落后,他的《正月十五日于通衢建灯夜升南楼》诗歌咏:“灯树千光照,花焰七枝开。月影凝流水,春风含夜梅。幡动黄金地,钟发琉璃台。”(《全隋诗》)唐朝时,强盛的国力和充分的文化自信,佛教普被深化条件更宜、空间更大,“神灯佛火”风俗遂遍布民间。佛教的这一礼仪节日,完成了由宫廷到民间,由中原到全国的普及发展过程。道教是中国的原生文化,但道教文化的发展却是受到了佛教在中土滋蔓的文化影响。道家将宇宙解释为分别以天官、地官、水官掌管天、地、水三界。东晋末刘宋初,出现以三官配三元节的三官主三元日说法,农历正月十五日定为天官诞辰,为上元节,七月十五日地官诞辰为中元节,十月十五日水官诞辰为下元节(古灵宝经《太上洞玄灵宝三元品戒经》)。南宋吴自牧《梦粱录》中说:“正月十五元夕节,乃上元天官赐福之辰。”尽管全社会不同等级、类别族群对儒、释、道的理解与认同的角度、程度、目的不尽相同,但信奉、遵从方式与仪式有最大公约,因而成为大众行为范式和社会风气、习俗。

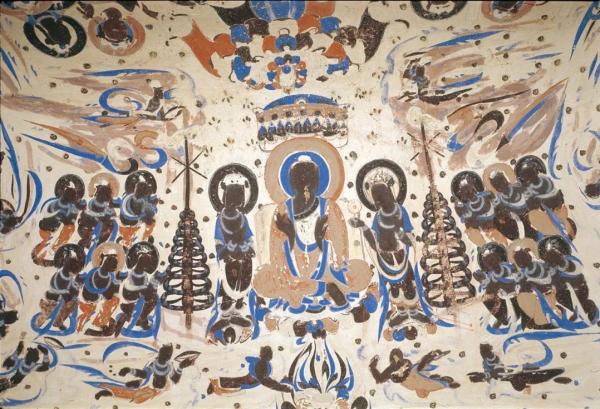

九层灯轮,莫高窟第433窟(隋),引自敦煌研究院

元宵赏灯风俗,在国力空前强大的唐朝十分兴盛,元宵节期间“燃灯供佛”成为仕官百姓普天同庆的最热闹节庆之日。唐景龙四年(710年)正月“丙寅,上元夜,帝与皇后微行观灯”(《旧唐书》卷七)。是夜放宫女数千人观灯。次日又微行观灯。当时认为上元夜天神下降,故从正月十四至十六日三夜均放灯,后增至五夜。唐刘肃《大唐新语》记载:“京城正月望日,盛饰灯影之会,金吾弛禁,特许夜行。贵臣戚属及下俚工贾,无不夜游。”唐代诗人苏味道的《正月十五夜》诗记:“火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。”(《全唐诗》卷六十五)描绘了灯月交辉,游人如织,热闹非凡的场景。唐张祜《正月十五夜灯》:“千门开锁万灯明,正月中旬动帝京。三百内人连袖舞,一时天上著词声。”(《全唐诗》卷五百十一)唐李商隐的《正月十五夜闻京有灯恨不得观》诗句“月色灯光满帝城,香车宝辇溢通衢。身闲不睹中兴盛,羞逐乡人赛紫姑”(《全唐诗》卷五百四十一),既形象描绘了观灯规模之宏大,亦生动展示了大众争相游街观灯的热切兴奋。唐代法定元宵张灯正月十四到正月十六三天时间,民间习俗赏灯的活动也越来越兴盛。宋朝的元宵节要张灯五天,猜灯谜的活动也因之兴起。明朝时灯节持续的从正月初八直到正月十七整整十天,是中国历史上最长的灯节。

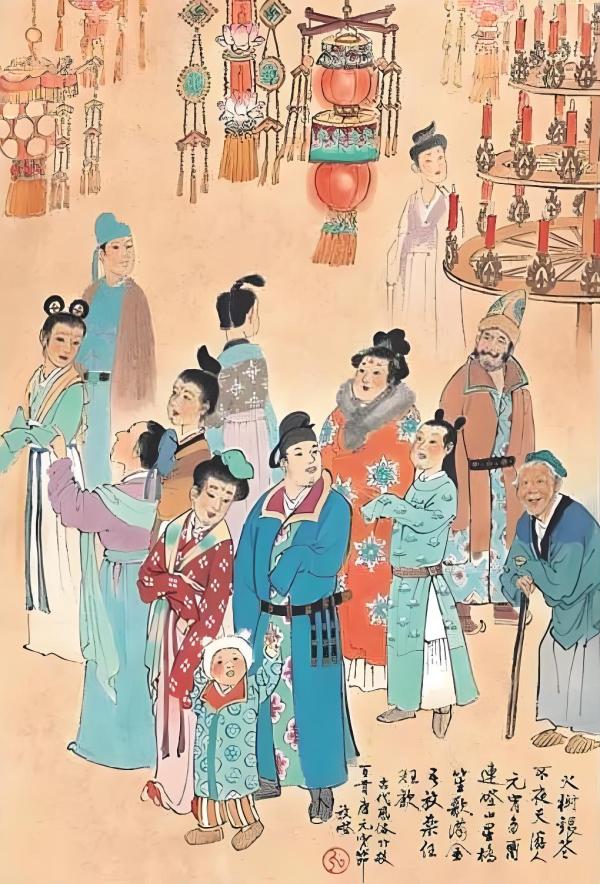

放灯(唐),引自王弘力《中国古代风俗百图》

元宵节成为宋朝热闹、隆重远超过春节的举国大庆之典,普天欢娱之际。元宵放灯期间,一百几十万人口的京师都城“家家灯火,处处管弦”,一片灯火辉煌,歌舞百戏填充街巷,“乐声嘈杂十余里”。各家灯竞出新意,“灯品至多”,“精妙绝伦”。北宋首都东京(今开封)皇宫元宵节庆典的准备早在头一年的冬至就开始了,开封府承当一应工程事务:“绞缚山棚,立木正对宣德楼,……”这时,“游人已集御街,两廊下奇术异能,歌舞百戏,鳞鳞相切,乐声嘈杂十余里,击丸、蹴踘,踏索、上竿。……奇巧百端,日新耳目。”至正月七日,“灯山上彩,金碧相射,锦绣交辉。……横列三门,各有彩结、金书大牌”,中曰“都门道”,左右曰“左右禁卫之门”,上有大牌曰“宣和与民同乐”。“彩山左右,以彩结文殊、普贤,跨狮子、白象,各于手指出水五道,其手摇动。用辘轳绞水上灯山尖高处,用木柜贮之,逐时放下,如瀑布状。又于左右门上,各以草把缚成戏龙之状,用青幕遮笼,草上密置灯烛数万盏,望之蜿蜒如双龙飞走。自灯山至宣德门楼横大街,约百余丈,……内设两长竿,高数十丈,以缯彩结束,纸糊百戏人物,悬于竿上,风动宛若飞仙。内设乐棚,差衙前乐人作乐杂戏,并左右军百戏在其中,驾坐一时呈拽。”最堂皇显赫,吸引人眼球的是“宣德楼上,皆垂黄缘帘,中一位乃御座。用黄罗设一彩棚,御龙直执黄盖掌扇,列于帘外。两朵楼各挂灯球一枚,约方圆丈余,内燃椽烛,帘内亦作乐。宫嫔嬉笑之声,下闻于外。楼下用枋木垒成露台一所,彩结栏槛,两边皆禁卫排立,锦袍幞头簪赐花,执骨朵子。面此乐棚、教坊、钧容直、露台弟子,更互杂剧。近门亦有内等子班直排立。万姓皆在露台下观看,乐人时引万姓山呼。”(孟元老:《东京梦华录》卷之六《元宵》)。万岁爷和宫眷郑重现身宣德楼上,与天下百姓共庆,于是在乐人的引导下“万姓山呼”,人山人海的人群不停呼喊,一阵接一阵的“万岁”口号响彻云霄,满城轰动,经久不息,元宵节会亦达到高潮。“奏舜乐,进尧杯,传宣车马上天街。君王喜与民同乐,八面三呼震地来。”(宋·佚名:《鹧鸪天·日暮迎祥对御回》)皇帝满足了“百姓拥戴”、江山稳坐的心理;权贵臣僚满足了实实在在的幸福感;小民则满足了节日无拘无束、看足热闹的兴奋;果然是普天同庆,皆大欢喜。为了这种效果,政府是颇费苦心的:“帝里偏雄,一年正月十五日夜。州里底唤做山棚,内前的唤做鳌山。从腊月初一日,直点灯到宣和六年正月十五日夜。为甚从腊月放灯?盖恐正月十五日阴雨,有妨行乐,故谓之‘预赏元宵’。”(宋·无名氏:《宣和遗事》前集)

明·吴彬《岁华纪胜图册·元夜》,台北故宫博物院藏,正上方即为灯山

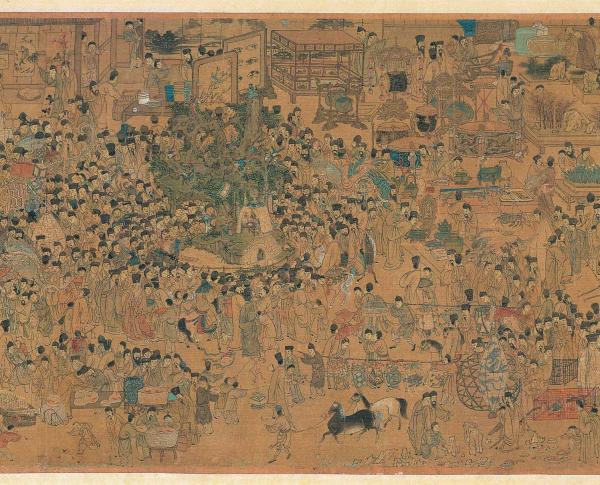

晚明《上元灯彩图》(局部),中心即为“灯山”

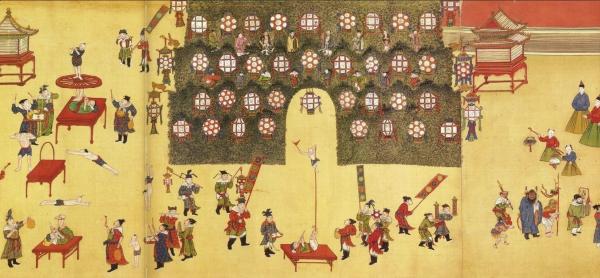

明朝时社火花灯之俗更攀新高,与春节相接,白昼为市,夜间燃灯,极致壮观。现藏于中国国家博物馆的《明宪宗元宵行乐图》将五百多年前紫禁城内元宵节盛况描绘得淋漓尽致,再现的是明宪宗成化二十一年(1485年)的元宵节盛况。元宵节的节期与节俗活动,是随历史的发展而延长、扩展的。明代是自初八点灯,一直到正月十七的夜里才落灯,整整十天。与春节相接,白昼为市,热闹非凡,夜间燃灯,蔚为壮观。

《明宪宗元宵行乐图》(局部),中国国家博物馆藏

随着时间的推移,元宵节的活动越来越多,耍龙灯、耍狮子、踩高跷、划旱船、扭秧歌、打太平鼓等传统民俗表演名目不可胜计。清代的北京元宵节风俗:“自十三日至十七日,城中张灯,各衙门及士庶家,皆挂灯球,或纱或纸,或绘故事,或写诗词,竞为奇巧。市肆皆悬灯,灯市口尤盛。灯市之设,自正月初十日始,至十八日止。”(清·于敏中:《日下旧闻考》第一百四十七卷)历史上的灯笼,大多用蜡烛,如北宋宣德楼悬挂的“方圆丈余”球形灯笼,就是“内燃如椽蜡烛”。当然还有油灯,油则是乌柏油、白苏籽油、油菜籽油、桐油等等。灯笼罩衣,则是特制纸张、薄纱等透明度与韧性都较高的材质。

元宵节如何成势?

历史上的王权管理制度,为了一姓国家的社会秩序稳定,就是要尽最大可能地掌控、限制人们行动的自由与活动空间。百分之九十以上的农业人口,毕生都基本是“日出而作,日入而息”的极小半径活动与生存空间。相对而言,乐医百工等非农业人口有了较长半径的活动空间,但也大致不出行业管理下的定规路径,基本是城邑空间,且平素是城门每日定时开闭,夜晚还要宵禁。总之,王权国家中芸芸众生,尽管每日为生存劳累繁忙,但总体上是蝼蚁般规律、规范活动的。一些农时节令的欢愉,也基本是“阖家团聚”的方式,唯独元宵节呈现的是“普天同庆”。元宵节日间,百般技艺缤纷耀眼,大街小巷商铺兴隆,入夜则彩灯华亮,一片灯光世界。人们纷纷走出家门,真的叫倾巢出动,头攒踵接,人山人海,赏灯花,猜灯谜,观技艺,看人流,将从除夕开始延续的庆祝活动,推向连日不歇的欢悦高潮。

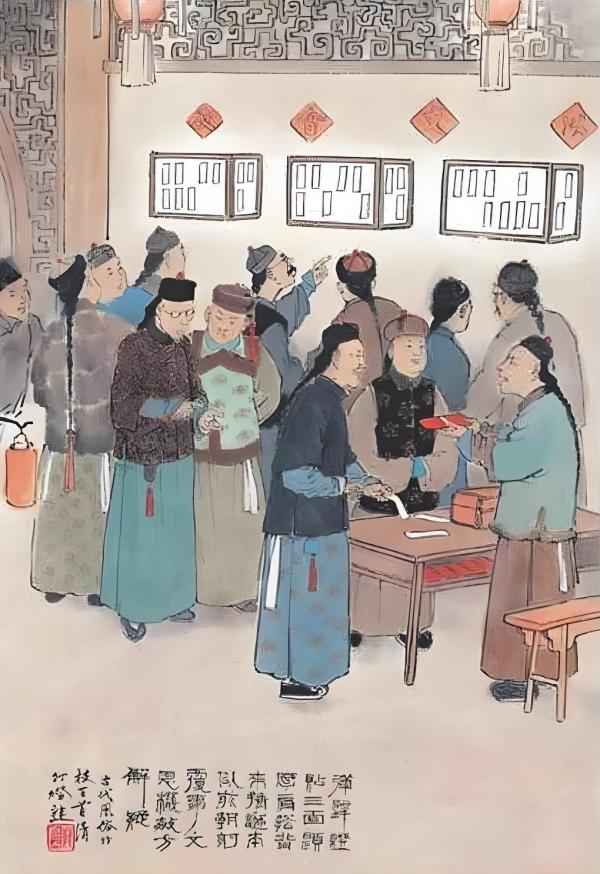

猜灯谜(清),引自王弘力《中国古代风俗百图》

总之,正是百姓的积极参与,元宵节所以成势。因为平素管理甚严,元宵节弛禁放松,元宵节的连日无禁,让人们大有放风出笼,身心充分解放之感。而这一点在女性身上体现最为明显、强烈。宋代元宵节的“妇女出游街巷,自夜达旦,男女混淆”无拘束风习甚盛。宋欧阳修《生查子·元夕》:“去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖。”(《全宋词》一)说的是元宵节间情人相会的事。明代台州地区女诗人刘英《上元十三夜》:“近喜元宵雪更晴,千门翠竹结高棚。珠帘半卷将团月,玉指初调未合笙。新放华灯连九陌,旧传金钥启重城。少年结伴嬉游去,遮莫鸡声下五更。”为了祈免灾咎的妇女进香活动是中国历史上的特性风俗,且在元宵节期间尤为隆盛。吏部尚书周用曾有诗予以赞诵:“都市灯市由来盛,大家小家同节令。诸姨新妇及小姑,相约梳妆走百病。俗言此夜鬼穴空,百病尽归尘土中。不然今年且多病,臂枯眼暗兼头风。”又据《宛署杂记》等民俗书记载:明时北京有于“正月十六日夜,妇女群游,祈免灾咎,前令人持一香辟人,名曰走百病。凡有桥之所,三五相率一过,取度厄之意。或云终岁令无百病,暗中举手摸城门钉,一摸中者以为吉兆。”周用诗句:“谁家老妇不出门,折足蹒跚曲房里。今年走健如去年,更乞明年天有缘。”“去年同伴今希有,几人可卜明年走。”周用是认可妇女走去百病活动的积极意义的,既可健康身体,亦是心灵舒展解放,当然也有服饰展示的实际效果。袁于令《隋史遗文》便有生动描述:“有衣服首饰的,妆扮出来卖俏;没有的,东央西借,要出来走桥步月。张家妹子搭了李店姨婆,赵氏亲娘约了钱铺妈妈,嘻嘻哈哈,如痴似醉,郁捺不住。若是丈夫少有趑趄、阻挡一句,先要变起脸嘴,骂一个头臭,到底邻舍亲眷,走来打合,原要出去一遭。也有丈夫父兄肯助兴的,还要携男挈女,跟随在后,大呼小叫,摇摆装腔,扬扬得意。正是:谁家见月能闲坐,何处闻灯不看来。就是妇女也不同:有一种不在行的妇女,涂脂抹粉,红裙绿袄,打着偏袖,扭着屁股,努着嘴唇,眇着眼睛,头脑,惹人批点。但凡那在行的妇女,浅装淡服,不施脂粉,潇洒轻盈不,烦做作,斜行侧立,随处有天然波俏,巧言倩笑,动辄有实地风流。那种妇人,又忒煞惹人歆美。”《金瓶梅词话》中亦有此类社会情景描写:元宵节之夜,西门庆家的“三个妇人,带领着一簇男女”,外出行游,惠莲“换了一套绿闪红缎子对衿袄儿,白挑线裙子,又用一方红销金汗巾子搭着头,额角上贴着飞金并面花儿,金灯坠子”,才出来跟着众人走。众妇女们,“月色之下,恍若仙娥,都是白绫袄儿,遍地金比甲,头上珠翠堆满,粉面朱唇”(明·兰陵笑笑生:《金瓶梅词话》第二十四回)。

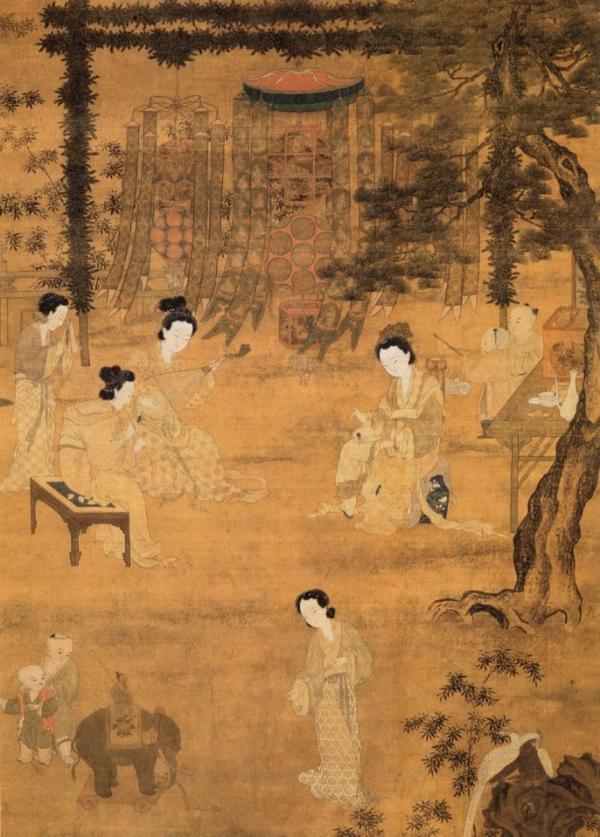

南宋·李嵩《观灯图》,台北故宫博物院藏

元宵节为何撒欢?

元宵节俗中有各种各样的庆娱尽欢活动:赏月,燃灯,爆竹,焰火,舞龙灯,舞狮子,踩高跷,竞猜灯谜,走百病等社火表演,寓意团圆、美满的吃元宵当然是重要的。小农经济社会的人们一年到头为生计忙碌,年里家人欢聚,到了元宵节则全体社会成员不分男女老幼都加入节日活动中,无拘无束,尽情欢喜,俗称“闹元宵”。一个“闹”字,既写实,亦传神,极为生动、深刻地展现了历史上中国社会一年仅有的一次全社会性的人性有限释放活动。有人将其称为中国的“狂欢节”,但这种比附表达并不准确。更准确的说法,应当是:元宵节是中国历史上的百姓“撒欢节”,撒欢一词更形象、生动,很人情、人性,男女老少各色人等都童心、本性、率真,可亲、可爱、可敬。但,中华文化的礼俗与中国人的规矩仍在,所以不疯,亦不狂。

《水浒传》中也有宋江、燕青、李逵东京城中闹元宵的情节:“话说宋江等人在东京城内看灯,李逵独自一人闲逛,见街上热闹非凡,心中欢喜。……李逵打跑了泼皮,回头对那卖花灯的老汉说道:‘老人家,你莫怕,有我李逵在此,谁敢欺负你!’……李逵打跑了官差,站在台上哈哈大笑,引得周围百姓纷纷围观。李逵见众人看他,心中得意,便高声喊道:‘我乃梁山好汉黑旋风李逵,今日特来东京闹元宵!’众人听了,吓得四散奔逃,街上顿时大乱。”(明·施耐庵:《水浒传》第七十二回 “柴进簪花入禁院,李逵元夜闹东京”)《水浒传》还描写了宋江清风寨夜看小鳌山,一座不见经传的清风寨小镇,鳌山上也扎了五六百碗花灯:“宋江在花荣寨里住了几日,花荣每日相陪,饮酒作乐。不觉已是正月十三日,花荣对宋江说道:‘明日是元宵佳节,小弟已安排下筵席,请兄长同赏花灯。’宋江道:‘贤弟如此盛情,宋江敢不从命。’次日,花荣请宋江到后堂坐下,只见堂上挂满了花灯,光彩夺目。……二人正说话间,只见几个小喽啰抬着一座小鳌山进来,放在堂前。那小鳌山高约丈余,上面点缀着无数花灯,灯上画着各种人物故事,栩栩如生。宋江看了,赞叹不已,道:‘贤弟,这小鳌山真是精巧,不知是何人所造?’花荣笑道:‘这是小弟特请匠人精心制作,专为兄长赏玩。’……”(《水浒传》第三十三回)元宵节欢庆是全国各地的风俗,小小的清风寨,也有技艺高超匠人扎得十分精巧的花灯,足见风俗之盛。

元宵节的节日美食是元宵,唐朝已经有元宵节吃元宵的风气,不过当时名称叫作“面茧”“圆不落角”。宋代更流行,称呼则径直为“圆子”,宋代周必大《元宵煮浮圆子前辈似未尝赋此坐间成四韵》诗:“今夕知何夕,团圆事事同。汤官寻旧味,灶婢诧新功。星灿乌云里,珠浮浊水中。岁时编杂咏,附此说家风。”(《全宋诗》卷二三二九)。将元宵节家家户户煮“浮圆子”——“圆子”的殷厚淳朴民俗描述得热气腾腾,不免令人食指动,口流涎。周密《武林旧事》记杭州习俗:“节食所尚,则乳糖圆子……十般糖之类。”“乳糖圆子”即是糖心料的圆子。明清以后习称“元宵”。正月十五还例行放爆竹、燃焰火,燃放烟花爆竹既是庆祝,又有上古遗传的驱邪避瘟寓意。元宵节不仅是汉族风俗,女真族的金国也十分重视。宋话本《杨思温燕山逢故人》有金人亦元宵灯节习俗的描述:“虽居北地,也重元宵。未闻鼓乐喧天,只听胡笳聒耳。家家点起,应无陆地金莲;处处安排,那得玉梅雪柳?……”调侃意味的文字,也看出元宵节俗的女真习尚。

怎样理解元宵节的“闹”?

中国历史上有“闹”元宵的说法,也正因为如此,时下网络热语又有元宵节是中国式狂欢节之说。将元宵节的传统过法比照西方文化说成是狂欢节,既颇生动,也近形象,但似乎不够准确,因而也缺乏深刻。何谓“闹”?闹是安静的反义,正面或中性解读是热闹,有生机勃勃、旺盛、声势浩大、热火朝天等寓意;用为戏耍、耍笑、戏闹,则为明显的基本人性、天真童心表现。如宋学者宋祁《玉楼春·春景》词句:“绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。”但凡热闹,又往往难免嘈杂,如闹市,有了混乱、无规则意义。于是负向意义有:搅扰,闹腾,闹心,闹气,闹情绪;闹事,闹饥荒,闹水灾,闹病,等等。总之,一旦到了“闹”的状态,人们往往心存戒备,怀有忌惮或警惕。如人们并不陌生的“闹酒”风习和“闹洞房”习俗,因为闹——可能偏离斯文规矩而成恶作剧,一旦过度——往往过度,则成恶习、陋俗,不免尴尬、违情、悖理,甚至造成过失,引发事故,酿成悲剧。不过,“闹酒”“闹洞房”等习俗毕竟是少人数、小空间、暂时段的事,不具有明显的社会性,所以政府当局一般不予过问。而民心舆情一般又是“看热闹的不怕事儿大”,隔岸观火、袖手旁观也是大众的习性,所以许多恶风、陋习反倒能够因循延续,残喘苟延,难以革除。

但元宵节则不同,元宵节的广泛社会性,近乎全民的参与性,不免让统治者隐隐担心难以控制的顾虑,隋朝都城长安“每正月望夜,充街塞陌,聚戏朋游。鸣鼓聒天,燎炬照地。”元宵节的娱乐场面,引发了防民护政意识强烈大臣的政治敏感,开皇三年(583年),遂有大臣以“见近代以来,都邑百姓每至正月十五日,作角抵之戏,递相夸竞,至于糜费财力,上奏请禁绝之。”理由是:“明王训民治国,率履法度,动由礼典。……防其邪僻,纳诸轨度。窃见京邑,爰及外州,每以正月望月,充街塞陌,聚戏朋遊。鸣鼓聒天,燎炬照地,人戴兽面,男为女服,倡优杂技,诡状异形。以污、秽嫚为欢娱,用鄙亵为笑乐,内外公观,曾不相避。高棚跨路,广幕凌云,袨服靓妆,车马填噎。肴醑肆陈,丝竹繁会,竭资破产,竞此一时。尽室并孥,无问贵贱,男女混杂,缁素分。秽行因此而生,盗贼由斯而起。浸以成俗,实有由来,因循敝风,曾无先觉。非溢于化,实损于民,请颁行天下,并即禁断。……敢有犯者,请以故违勑论。”(《隋书·柳彧传》卷六十二)对社会治安隐患的忧虑,让隋文帝认为很有道理,遂“诏可其奏”,禁令颁行天下。元朝时,统治集团更是加倍防范百姓集会活动,“诸夜禁,一更三点,钟声绝,禁人行。五更三点,钟声动,听人行。”每值元夕,虽市井之间,灯火亦禁。“至元(公元1270年)七年正月,诏曰:‘上元张灯,禁中出榜,止之。’”(《元史·顺帝本纪六》卷四十三)

统治者关心的是关乎秩序稳定的政治与政权大问题,而更多的思想者考虑的则是风俗教化,因为数以万计,数万计,甚至十几万计、几十万计的各色人等涌向街区,鱼龙混杂之中,浑水摸鱼、趁乱动作的五陵恶少、挈奴衙内、泼皮牛二、犯科歹徒可谓不可胜计,亦很难防范。一则司马光的故事颇传神,君子懿范的司马光闲居洛阳,时值上元节,夫人欲出看灯,公曰:“家中点灯,何必出看?”夫人曰:“兼欲看游人。”公曰:“某是鬼耶?”(吕居仁《轩渠录》)家家户户女眷都有要去街上看热闹的心理,但未必男主人都会情愿,至少会有些放心不下。所以才会有司马光与夫人的对话,那场景颇有趣:司马光指着自家悬挂的灯笼说:家里不是有灯吗?何必一定外出?“我们还要看人呢!”“我不是人吗?在家看我还不够?”“天天看你看烦了……”“在家看我烦,出外看人不烦,随便看人,人复随便看你,是何道理?”这般对话,虽是笑话,却是世情实话。不难想象,元宵节中的疯狂现象:擦肩摩踵,人群杂乱,地痞流氓、恶少歹徒借机作奸犯科,北宋皇族女儿就有在东京城的元宵节期间被合伙作案的歹徒劫持拐卖的事件。也正因为如此,一些人家对女眷混杂人流比较谨慎。甚至于有伎艺人利用烟火技术进行盗窃的事情,宋徽宗宣和年间,郑太师府中命道士章蘸,道士“请郑掃洁廷宇,先期斋戒盛具铺列。明日初夜,家人肃立廷下,内外謦欬不闻。忽仙乐玲玲,从空而来,乘彩云下至祠所,伶官执笙箫合奏于前,女童七八人,履虚而行,歌舞自若,而神官仙众逍遥于后,倾之,云烟蔽覆,对面不相见。一大声如静鞭鸣跸,随即寂然,道人不复见,供器皆用金银,并无一存。郑氏知堕术士计中,又畏禁中传说,谓其夜祭神,不敢诵言”(宋·洪迈:《夷坚志》补卷第二十《神霄宫蘸》)。这种利用焰火杂技公然劫掠也算是高智商的强贼行为了。

2021年闹元宵,安徽黄山,图源:新华社

比较西方文化的狂欢节,对认知中华文化传统元宵节的撒欢意义是有益的,既有民族文化自尊、自强的激励,亦有异文化交流中的启示借鉴意义。法国社会学家涂尔干认为愚人节、嘉年华等集体狂欢节日具有通过集体仪式和庆祝活动强化社会团结和集体意识的作用,具有明显的集体兴奋、社会整合意义(《宗教生活的基本形式》,1999年)。英国人类学家特纳则认为,大型狂欢节日中,参与者暂时脱离日常社会结构和身份,进入一种模糊、反结构的状态。在这种状态下,社会等级被暂时消解,人们体验到一种平等和团结的“共融”感。狂欢节结束后,社会秩序重新恢复,但参与者通过这种仪式性的“反结构”体验,强化了对社会规范的认同(《仪式过程:结构与反结构》,2006年)。研究游戏学的法国学者罗歇·凯卢瓦认为,狂欢节是一种“混乱的节日”,它通过打破日常规则和秩序,为社会提供了一种释放压力的机制——这种暂时的混乱有助于维持社会的长期稳定(《游戏与人》,2024年)。总之,西方学者基本都强调众多无顾忌行为“混乱”过程中的释放与整合机制。而我们主张的“撒欢节”,强调的是参与者个人轻松、自然、童真意味的愉悦,通过集体性仪式或社会事件的“隐蔽状态下”的无顾忌或最少顾忌的充分放松。它大体上与传统文化中的“自然和谐”“社会和谐”观念并无严重冲突。它就社会性而言,不涉及对权威或社会规范的挑战,充其量不过是一种对日常生活的短暂逃离。由此观之,中华传统文化元宵节俗的尽兴热闹,顺人性、合舆情、颐身心、娱民生、兴百业、敦世风等诸多益处,正是其敦醇悠久不废的根本原因所在。尽兴撒欢,乐观其然,不必过拘,因为欢而不狂,谑而不虐,恰是中华儒雅斯文。

发表评论